4.3.3 接地

实际中,信号的基本接地方式有三种,浮地、单点接地和多点接地。

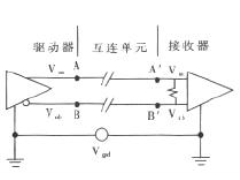

1.浮地

浮地就是指和公共地分开的接地。采用浮地的目的是为了将电路或者设备与公共地或可能引起环流的公共导线隔离开来。浮地还可以使不同电位的电路之间的配合变得简单。由于浮地和其他公共地之间隔离开,所以,一般不会受到其他地上噪声的影响,但是,却容易在浮地上面形成静电的堆积,时间长了就会形成静电干扰。目前有种解决办法是采用大电阻将接浮地设备和大地相连,能够进行静电释放。

2.单点接地

单点接地是指在一个电路或者设备中,只有一个物理点被定义接地参考点,电路或者设备中所以的接地信号都接到这个接地点,由于所有的接地信号都接到一起,由于每个信号接地的距离不一样,很容易使接地点的电平不稳定,而且,更为严重的一个问题是单点接地不适合高频电路或者设备。因为在高频下,信号波长很小,如果接地线的长度接近λ/4的时候,接地处会形成短路,反射系数为-1,信号会反射回来,达不到接地效果,所以,对于高频电路,我们不提倡使用单点接地方式而使用多点接地方式。

3.多点接地

多点接地是指设备或电路中的各个接地都直接接到离它最近的接地平面上,以使得各个接地线的长度远小于λ/4。多点接地的优点是比较简单,而且接地线上出现的高频驻波现象明显减少。但是多点接地系统中的地线回路对系统提出了跟高的要求,保证各个接地点之间的稳定电平和低阻抗是必须注意的一个问题。

4.混合接地

由于单点接地和多点接地都存在各自的优缺点,所以,有很多情况下,系统内部将单点接地和多点接地两种混合使用,也就是我们说的混合接地。先将电路中的所有电路接地特性进行分析、统计,将那些必须多点接地的使用多点接地,而其余的进行单点接地。示意图1-4-10是一种混合接地的方式,对于直流,电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的电路是多点接地。

图1-4-10混合接地示意图

良好的接地能够减缓电压瞬变,保证良好的信号回流路径,它是抑制EMI的一种重要手段。特别是将屏蔽和接地配合使用,这样对于高频下的电磁兼容性问题,往往能取到事半功倍的效果。第八章中还有对接地理论的更详细的分析。

4.4 PCB设计中的EMI

前面我们从理论上分析了EMI的产生情况,并主要从系统设计方面考虑了很多实际采用的抑制EMI的手段和方式,这节里我们将针对高速PCB设计,来分析如何进行EMI控制。

4.4.1 传输线RLC参数和EMI

对于PCB板来说,PCB上的每一条走线都可以有用三个基本的分布参数来对它进行描述,即电阻,电容和电感。在EMI和阻抗的控制中,电感和电容的作用很大。

电容是电路系统存储系统电能的元件。任何相邻的两条传输线之间,两层PCB导电层之间以及电压层和周围的地平面之间都可以组成电容。在这些所有的电容中,传输线和它的回流电流之间组成的电容数值最大,也数量最多,因为任何的传输线,它都会在它的周围通过某种导电物质形成回流。根据电容的公式:C=εs/(4kπd),他们之间形成的电容的大小和传输线到参考平面的距离成反比,和传输线的直径(横截面积)成正比。我们都知道,如果电容的数值越大,那么他们之间存储的电场能量也越多,换句话说,他往外部泄露系统能量的比率将更少,那么这个系统产生的EMI就会得到一定的抑制作用。

电感是电路系统中存储周围磁场能量的元件。磁场是由流过导体的电流产生的感生场。电感的数值表示它存储导体周围磁场的能力,如果磁场减弱,感抗就会变小,感抗变大的时候,磁场就会增大,那么对外的磁能量辐射也会变大,即EMI值越大。所以,如果系统的电感越小,那么就能对EMI进行抑制。在低频情况下,如果导体变短,厚度变大,变宽的时候,导体的电感就会变小,而在高频情况下,磁场的大小则和导线及其回流构成的闭环面积的函数,如果把导线与其回路靠近,由于回流和本身电流大小相等(在最佳回流状态)方向相反,所以两者产生的磁场就会相互抵消,降低了导体的感应电感,所以,保持导体上电流和其最佳回流路径,能够一定程度的减小EMI。

而在一个实际电路中,导线的电容和电感是融合为一体的,我们如果只分析电容或者只考虑电感都有些片面,所以我们引入阻抗。阻抗是传输线上输入电压对输入电流的比率值(Z0=V/I)。导线和回路之间的阻抗是导线及其回路之间电感和电容的函数,阻抗ZO等于(L/C)1/2。。

通过前面的分析和阻抗ZO的公式,从抑制EMI角度上来说,我们希望阻抗越小越好。当阻抗比较小即电容较大和电感较小的时候,我们只要保持电路的正常布线,使电流保持最佳回流路径,就可以使EMI控制在最小。而当电容变小,电感变大,将会使系统屏蔽电磁场能量的能力下降,外泄电磁场能量增加,EMI变大。

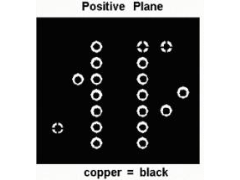

4.4.2叠层设计抑制EMI

从前面的分析可以看到,低阻抗的参考平面在抑制EMI中起着至关重要的作用,因而我们在进行叠层设计时,应该特别注重参考平面层的安排。对于PCB板上的信号走线来说,好的分层应该是让所有的信号层两边紧挨着电源层或者接地层;从电源来看,好的分层是应该把电源与接地层相邻,且电源和接地层的距离尽可能的小,尽量保证电源和地层上的低阻抗。随着信号频率的不断提高,一般只有6层板以上的多层PCB板才能起到良好的EMI抑制效果。下面,我们以6层板为例,对不同的PCB迭层设计方案的性能优劣做一些比较。

图1-4-11 六层PCB的两种典型叠层设计

六层PCB的叠层设计通常有两种方案(如图1-4-11所示)。对于第一种方案,我们可以把电源和地分别放在第3和第4层,这一设计虽然电源覆铜阻抗低,但是由于第1层和第6层为信号层,其电磁屏蔽性能差,导线上的很大一部分磁场都要辐射到外界,换句话说,信号电流和回流信号中,一个处于屏蔽范围内,而另一个却有一半处于屏蔽范围外,一个处于屏蔽范围之内,这样其实增加了差模EMI。但是如果两个外层上的信号线数量最少,走线长度很短(短于信号最高谐波波长的1/20),则这种设计可以解决差模EMI问题。将外层上的无元件和无走线区域铺铜填充并将覆铜区接地(每1/20波长为间隔),则对差模EMI的抑制特别好。而且我们还可以条件允许的情况下,在信号层的每一层靠边处铺设一圈铜,并且在1/20波长的间距内打控,也能很好的防止EMI的泄漏.如前所述,要将铺铜区与内部接地层多点相联。第二种方案就是将电源和地分别放在第2和第5层,虽然抑制了绝大部分差模EMI,但由于电源覆铜阻抗高,对减少共模EMI辐射的效果不好。此外,从信号阻抗

控制的观点来看,这一做法也是非常有利的,因而该方案成为目前应用最广泛的六层板设计方案。

如果我们能够有能力将所有的信号走线完全分布在两层内进行,那么我们可以采用其它更优化的叠层设计:将第1和第6层(两个表层)铺地,第3和第4层设置为电源和地。信号线走在2和5层,两边都有参考平面屏蔽,因而EMI抑制能力是优异的。该设计的缺点就是走线层只有两层,布线空间略显紧张。实际中要灵活处理,比如在铺铜区内也可以适当走线,只是要注意不能隔断上层信号的回流通路。

还有一种叠层方案为:信号、地、信号、电源、地、信号,这也可实现信号完整性设计所需要的良好的环境:信号层与参考层相邻,电源层和接地层配对。不足之处在于铺铜层的堆叠不平衡,这会给加工制造带来麻烦。解决问题的办法是将第3层所有的空白区域填铜,填铜后如果第3层的覆铜密度接近於电源层或接地层,这块板就可以近似地看作是结构平衡的电路板。注意,填铜区必须接电源或接地(最好接地),连接过孔之间的距离仍然是小于1/20波长。

4.4.3电容和接地过孔对回流的作用

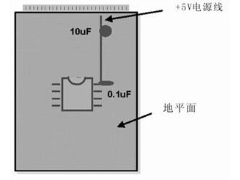

高速PCB设计中对于EMI的抑制是非常灵活的,设计者永远不可能很完美地解决所有的EMI问题,只有从小处着手,从对各个细节的把握来达到整体抑制的效果,有时,往往一个看似微不足道的电容或过孔都能起着举足轻重的作用。也许提到电容对EMI的抑制作用大家都比较熟悉,即利用电容的储能滤波特性,稳定电压,消除高次谐波,从而达到降低EMI的效果。在这节里,我们将重点分析一下电容和接地过孔在保证信号低阻抗回路中所起的作用,这也是多层PCB板设计中有效抑制EMI的重要方面之一。

多层PCB设计中,由于布线密度,拓补结构的要求,信号走线经常需要在层间切换,如果它所参考的地平面也发生变化,那么该信号的回流路径将发生变化,从而产生一定的EMI问题,如图1-4-12所示:

图1-4-12 信号换层带来的EMI问题

解决这一问题最简单也是最有效的方法就是合理添加电容或过孔。如果两个不同的参考平面都是地或都是电源,那么我们可以通过添加接地过孔或者电源连接过孔来为信号的回流提供回路(图1-4-13 A);如果两个参考平面是电源和地之间的切换,那么就可以利用旁路电容提供低阻抗的回路(图1-4-13 B)。

图1-4-13 过孔或电容提供回流通路

上图我们可以看到,在信号走线换层的附近多放置一些接地过孔(电源孔)和电容能为信号提供完整的低阻抗的回路,保证了信号和回流之间的耦合,从而抑制了EMI。需要注意的是,回流通过电容切换参考平面时,由于本身及过孔的寄生电感存在,仍然会产生一定的电磁辐射和信号衰减,所以设计者头脑里要有一个正确的指导思想:尽量少换层走线,换层后尽量保持信号靠近同一(或者同属性)的参考平面。

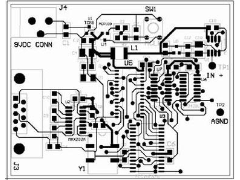

4.4.4布局和走线规则

PCB板上器件的布局,可以按照下面几个原则来进行:

- 按照器件的功能和类型来进行布局。对于功能相同或者相近的器件,放置在一个区域里面有利于减小他们之间的布线长度。而且还能防止不同功能的器件在一个小区域内形成干扰。

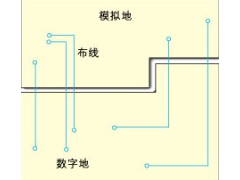

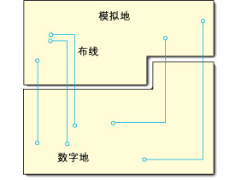

- 按照电源类型进行布局。这个是布局中最重要的一点,电源类型包括不同的电源电压值,数字电路和模拟电路。按照不同电压,不同电路类型,将他们分开布局,这样有利于最后地的分割,数字地紧贴在数字电路下方,模拟地紧贴在模拟电路下方。这样有利于信号的回流和两种地平面之间的稳定。

- 关于共地点和转换器的放置。由于电路中很可能存在跨地信号,如果不采取什么措施,就很可能导致信号无法回流,产生大量的共模和差模EMI。所以,布局的时候尽量要减少这种情况的发生,而对于非走不可的,可以考虑给模拟地和数字地选择一个共地点,提供跨地信号的回流路径。电路中有时还存在A/D或D/A器件,这些转换器件同时由模拟和数字电源供电,因此要将转换器放置在模拟电源和数字电源之间。

对于PCB的走线,我们这里建议如下一些措施来抑制EMI:

- 保证所有的信号尤其是高频信号,尽可能靠近地平面(或其他参考平面)。

- 一般超过25MHz的PCB板设计时要考虑使用两层(或更多的)地层。

- 在电源层和地层设计时满足20H原则。如图1-4-14

(由于RF电流在电源层和地层的边缘也容易发射电磁波,解决这个问题的最好方法就是采用20-H规则,即地平面的边缘比电源平面大20H(H是电源到地平面的距离)。若是设计中电源的管脚在PCB的边缘,则可以部分延展电源层以包住该管脚。)

- 将时钟信号尽量走在两层参考平面之间的信号层。

- 保证地平面(电源平面)上不要有人为产生的隔断回流的断槽。

- 在高频器件周围,多放置些旁路电容。

- 信号走线时尽量不要换层,即使换层,也要保证其回路的参考平面一样。

- 在信号换层的过孔附近放置一定的连接地平面层的过孔或旁路电容。

- 当走线长度(单位英寸)数值上等于器件的上升时间(单位纳秒),就要考虑添加串联电阻。

- 保证时钟信号或其他高速电路远离输入输出信号的走线区域。

- 尽量减少印制导线的不连续性,例如导线宽度不要突变,导线的拐角应大于90度,信号走线不能呈环状等。

- 在一些重要的信号线周围可以加上保护的地线,以起到隔离和屏蔽的作用。

- 对于跨地信号,要想办法保证它最小回流面积。

-

怎样设计一块好的PCB板2012年07月28日 59

-

高速PCB设计指南(三)2013年03月27日 140

-

PCB布线设计(二)2013年03月23日 38

-

混合信号PCB的分区设计2013年03月04日 23

-

高速PCB设计指南(六)2012年12月29日 25

-

PCB布线设计(一)2012年10月22日 13

-

高速PCB设计指南(五)2012年10月15日 15

-

电气安全距离要求及分类2012年09月06日 273

-

PROTEL 99SE的打印设置2013年02月08日 381

-

Protel dxp等长走线2013年01月02日 329

-

Cadence 中添加工艺库文件步骤2013年01月16日 280

-

电气安全距离要求及分类2012年09月06日 273

-

在ORCAD中整体修改网络名称2012年07月26日 173

-

Allegro铺铜的学习2012年12月05日 171

-

Altium Designer焊盘为梅花状连接,过孔为直接连接的方法2013年01月25日 159

-

差分信号线的分析和LAYOUT2012年09月16日 144