一、引言

在嵌入式系统的硬件设计中,嵌入式微处理器和外围设备接口技术是两个最为核心的部分,然而支撑这个两个部分的基础确实电子电路的基本技术。任何一个嵌入式系统的设计都离不开电子电路的设计。作为嵌入式系统设计师的考试,对这方面的考查或多或少有几题,但在整个考试题目中所占的比例不多。过去的两分考题中,06年考了4题,07年没有考查相关题目。这不能说明以后的考试就不会考查这方面的知识,毕竟这个部分是一个不可缺少的基础。同时,在嵌入式的一些基础知识题目的解题中,也需要一定电子电路设计的基础知识。电子电路设计的基础知识可以写成几本书,但是不要害怕。正是如此,考试考查的只可能是重要概念、基础知识和基本技能。过去的真题也验证了这一点,考查的都是电子电路设计的基本步骤,一些基本概念、布线布局的基本原则以及抗干扰的一些基本措施。想当年,我也是这样赌一把,把教程上的基本东西梳理清楚,感觉可以应用考试的题目。当然这是一种偷懒的做法,如果您有时间和精力,完全把握这方面的内容是件好事情。

二、复习笔记

1、电路设计原理

(1)电路板设计主要分为3个步骤:设计电路原理图、生成网络表、设计印制电路版。

(2)网络表是电路原理设计和印制电路板设计中的一个桥梁,它是设计工具软件自动布线的灵魂。

(3)网络表的格式包括2部分:元器件声明和网络定义。(缺少任一部分都有可能在布线的时候出错)

(4)电路原理图设计不仅是整个电路设计的第一步,也是电路设计的基础。包括以下的一些具体步骤:

- A、建立元器件库中没有的库元件。

- B、设置图纸属性。

- C、放置元件。

- D、原理图布线。

- E、检查与校对。

- F、电路分析与仿真。

- G、生成网络表。

- H、保存与输出。

2、PCB电路设计

(1)PCB设计是电子产品物理结构设计的一部分,它的主要任务是根据电路的原理和所需元件的封装形式进行物理结构的布局和布线。

(2)PCB设计包括下面一些具体步骤:

- A、建立封装库中没有的封装。

- B、规划电路板。

- C、载入网络表和元件封装。

- D、布置元件封装。

- E、布线。

- F、设计规则检查。

- G、PCB仿真分析。

- H、存档输出。

3、多层PCB设计的注意事项

(1)高频信号线一定要短,不可以有尖角(90度直角),两根线之间的距离不宜平行、过近,否则可能会产生寄生电容。

(2)如果是两面板,一面的线布成横线,一面的线布成竖线,尽量不要布成斜线。

(3)一般来说,线宽一般为0.3mm,间隔也为0.3mm,这个长度约为8~10mil。但是对于电源线或者大电流线应该有足够宽度,一般需要60~80mil。焊盘一般为64mil。

(4)单面板的生产工艺都很差,因此,单面板的焊盘尽量做得大一些,线要尽量粗一些。

(5)铜膜线的地线应该在电路板的周边,同时将电路上可以利用的空间全部使用铜箔做地线,增强屏蔽能力,并且防止寄生电容。

(6)电路图上的地线表示电路中的零电位,并用作电路中其他各点的公共参考点,在实际电路中由于地线阻抗的存在,必然会带来共阻干扰,因此,在布线是,不能将具有地线符号的点随便连接在一起,这可能引起有害的耦合而影响电路的正常工作。

4、PCB设计中的可靠性知识

(1)地线设计:在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。

- A、正确选择单点接地与多点接地。

- B、将数字电路与模拟电路分开,两者地线不要相混。分别与电源端地线相连。

- C、尽量加粗地线。若地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,如有可能,接地线的宽度应大于3mm。

- D、将接地线构成环路,可以明显提高抗噪声能力。

(2)电磁兼容性设计

- A、选择合理的导线宽度。

- B、采用正确的布线策略:最好采用井字形网状布线结构。

- C、抑制反射干扰。

(3)去耦电容配置。

配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法。配置原则如下:

- A、 电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容。

- B、 为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容。

- C、 对于噪声能力弱、关断时电流变化大的器件和ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入去耦电容。

- D、去耦电容的引线不能过长,特别是高频旁路电容不能带引线。

(4)PCB的尺寸与器件的布置。

- A、相互有关的元件尽量放得靠近一些。

- B、时钟发生器、晶振和CPU的时钟输入端易产生干扰,要相互靠近一些。

- C、易产生噪声的元件、小电流电路、大电流电路等应尽量原理逻辑电路。

(5)散热设计。

5、电子设计原理

(1)EDA是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、智能化技术最新成果而研制成的电子CAD通用软件包。利用EDA工具,电子工程师可以将电子产品的由电路设计、性能分析到IC设计图或PCB设计图整个过程在计算机上自动处理完成。

(2)“自顶向下”的设计方法。

先从系统设计入手,在顶层进行功能框图的划分和结构设计。在框图一级进行仿真和纠错,并用硬件描述语言对高层次的系统行为进行描述,在系统一级进行验证,然后用综合优化工具生成具体的门电路网表,其对应的物理实现级可以是PCB或专用集成电路。

(3)VHDL是一种全方位的硬件描述语言,包括系统行为级、寄存器传输级和逻辑门级多个设计层次,支持结构、数据流、行为3种描述形式的混合描述。

6、电子电路测试原理与方法

(1)故障检测:判断故障是否存在,即只判断有无故障。

(2)故障诊断(故障定位):不仅判断故障是否存在,而且指出故障位置。

(3)仿真:对设计过程中得到的电路参数验证其正确性。

(4)测试:判断产品是否合格。

(5)可测试设计的3个方面是:测试生成、测试验证、测试设计。

(6)JTAG测试接口是IC芯片测试方法的标准。

7、硬件抗干扰测试

(1)形成干扰的3个基本要素:干扰源、传播路径和敏感器件。

(2)干扰的耦合方式:干扰源产生的干扰信号要通过一定的耦合通道才对系统产生作用。

- A、直接耦合:最有效的方式是加入去耦电容。

- B、公共阻抗耦合。

- C、电容耦合。

- D、电磁感应耦合(磁场耦合)。

- E、漏电耦合。

(3)抑制干扰源的技术

尽可能减小干扰源的du/dt和di/dt,这是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则。

- A、 主要通过在干扰源两端并联电容来实现减小干扰源的du/dt。

- B、 主要通过在干扰源回路串联电感或电阻及增加续流二极管来实现di/dt。

(4)切断干扰传播路径的技术

- A、充分考虑电源对嵌入式系统的影响。例如给电源加滤波电路或稳压器。

- B、若微处理器的I/O口接控制电机等噪声器件,应在I/O和噪声源之间加隔离。

- C、晶振与微处理器的引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。

- D、电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。

- E、尽可能将干扰源与敏感元件远离。

- F、用地线把数字区与模拟区隔离。

- G、数字地与模拟地要分离,最后再一点接于电源地。

- H、微处理器和大功率器件的地线要单独接地,以减小互相干扰。

- I、大功率器件尽可能放在电路板边缘。

(5)提高敏感元件的抗干扰性能

- A、布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。

- B、电源线和地线要尽量粗,除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。

- C、微处理器闲置的I/O口不要悬空,要接地或接电源。

- D、其他IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或电源。

- E、使用电源监控及看门狗电路,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。

- F、在满足要求的前提下,尽量降低微处理器的晶振和选用低速数字电路。

三、真题解析

1、2006年38题

电路板的设计主要分为三个步骤,不包括(38)这一个步骤。

(38)A、生成网络表B、设计印制电路版

C、设计电路原理图D、自动布线

<答案>:D

见复习笔记1,这是嵌入式硬件设计的常识。

2、2006年39题

现代电子设计方法包含了可测试设计,其中(39)接口是IC芯片测试的标准接口。

(39)A. BISTB. JATGC. UARTD. USB

<答案>:B

见复习笔记6,概念性问题。

3、2006年40题

多层印制电路板(4层或者4层以上)比双面板更适合于高速PCB布线,最主要的原因是(40)

(40)A. 通过电源平面供电,电压更稳定。

B. 可以大大减小电路中信号回路的面积。

C、多层印制电路板工艺简单。

D、自动布线更容易。

<答案>:B

可以用排除法,根据常识首先可以排除C和D。

见复习笔记7,布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。因此,相比之下,B选型是最主要原因。

4、2006年41题

下面不符合数字电路(或者集成电路)的电磁兼容性设计方法的是(41)

(41)A. IC的电源及地的引脚较近,有多个电源和地。

B. 使用贴片元件,不是用插座。

C. IC的输出级驱动能力应超过实际应用的要求。

D. 对输入和按键采用电平检测(而非边沿检测)

<答案>:C(参考郭春柱著的《嵌入式系统设计师案例导学》)

数字电路(或集成电路)的电磁兼容性(EMI)设计在进行器件选型时,通常遵循一下原则:

(1)在满足技术指标前提下,尽量选用低速时钟的IC。

(2)所选IC的电源及地引脚较近。

(3)所选IC有多个电源及地线引脚。

(4)所选IC的输出电压波动性小,输出级能力不超过实际应用要求。

(5)所选IC的电源瞬态电流(穿透电流)低。

(6)所选IC的输入电容尽量小。

(7)所选IC具有可控开关速率。

(8)所选IC地线反射较低。

(9)建议在PCB上焊接表贴芯片。

在EMC电路技术方面,通常遵循以下原则:

(1)对输入和按键采用电平检测(而非边沿检测)。

(2)降低负载电容,以使靠近输出端的集电极开路驱动器便于上拉,电阻值尽量大。

(3)使用前沿速率尽可能慢而且平滑的数字信号(不超过失真极限)。

(4)在PCB样板上,允许对信号边沿速度或带宽进行控制。

(5)微处理器散热片与芯片之间通过导热材料隔离,并在周围多点射频接地。

(6)不能在看门狗或电源监视电路上使用可编程器件。

(7)电路中尽量配置一只高质量的看门狗。

(8)电源的监视电路要对电源中断、跌落、浪涌和瞬态干扰有抵抗能力。

四、小结

到这里,关于嵌入式系统设计师考试的硬件方面的复习笔记也就整理完毕了。后面有时间的话,继续嵌入式软件设计和系统体系设计方面的内容。前面的文章得到了不少朋友的评论,收到不少他们的来信。谢谢你们的支持,希望我的这些文章能帮到你们。祝大家好运,下次再见!

-

热敏电阻温度阻值查询程序2024年11月13日 74

-

C99语法规则2024年11月16日 675

-

FreeRTOS 动态内存管理2024年11月12日 448

-

一款常用buffer程序2024年11月06日 88

-

1602液晶显示模块的应用2012年08月03日 192

-

GNU C 9条扩展语法2024年11月18日 261

-

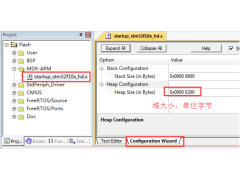

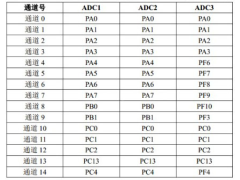

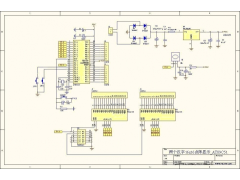

如何实现STM32F407单片机的ADC转换2024年11月15日 300

-

STM32使用中断屏蔽寄存器BASEPRI保护临界段2024年11月15日 195

-

C99语法规则2024年11月16日 675

-

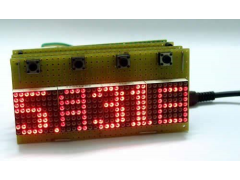

51单片机LED16*16点阵滚动显示2012年09月05日 664

-

FreeRTOS 动态内存管理2024年11月12日 448

-

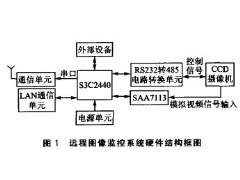

ARM9远程图像无线监控系统2012年07月03日 424

-

用单片机模拟2272软件解码2012年09月06日 300

-

如何实现STM32F407单片机的ADC转换2024年11月15日 300

-

新颖的单片机LED钟2012年08月06日 278

-

GNU C 9条扩展语法2024年11月18日 261